2025年

10月

13日

月

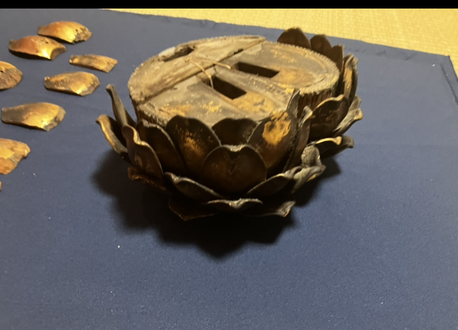

仏像台座の修復 続き 石川県のお客様

今回の修復は、前回に続いて仏像の台座部分。長年の使用や環境の影響で、木部に腐食が見られました。

まずは腐食した箇所を丁寧に補強し、漆を用いて「木固め」を施します。

これは、木材の強度を高めるための大切な工程。台座の組み立てが正確に行えるよう、木をしっかりと固めておく必要があります。

折れてしまっていた部分には、漆を調合して接着剤をつくり、慎重に接着。

連弁(れんべん)と呼ばれる蓮の花びらのような装飾を、ひとつひとつ貼り合わせていきます。

さらに、補強のための木棒を新たに加工し、差し込んで固定しました。

本来であれば、蓮台の下にも装飾パーツが付く仕様ですが、今回はお客様とご相談のうえ、安定性を重視し「固定用の台」のみを設置することに。見た目の美しさと安全性の両立を図りました。

2025年

10月

01日

水

金沢市 能登半島地震による仏像の文化財レスキュー

当工房は能登半島地震によって破損した仏像の応急処置活動を行なっています。

国の文化財レスキューになります。尊い御像を次の世代に繋ぐお手伝いをしています。

今回は金沢市のお寺様からご依頼を頂き破損した仏像の応急処置にあたりました。

稲荷像の損傷確認

転倒により足元や衣の破損がありました。細部まで丁寧に状態を確認し慎重に方針を立てます。

他の像も確認していきます。

光背の破損。

応急処置の一部を紹介。

接着部分に膠が残っており、彫刻刀を用いて丁寧に除去。

2025年

9月

30日

火

仏像の台座修復|漆による虫喰い補修と素地調整

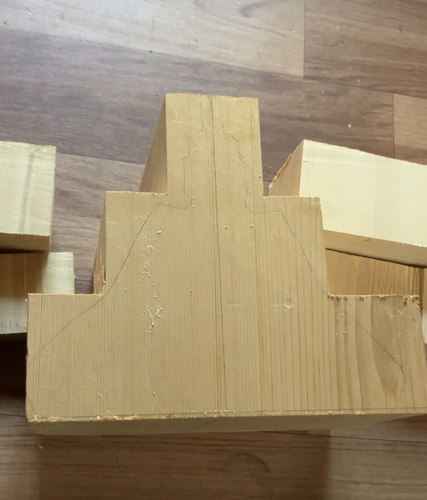

前回のクリーニングを終え、今回はいよいよ台座の修復工程へと進みます。

とはいえ、すぐに修復に取りかかれるわけではありません。仏像を支える台座は、構造的にも重要な役割。

まずは設置部分の補強から始め、安定性を確保する必要があります。

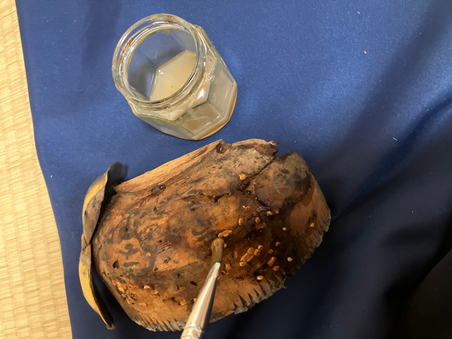

・虫喰いと腐朽部分への対応

次に向き合うのは、台座の虫喰いや腐朽した箇所。指で押すと柔らかく沈む部分があり、木の繊維が弱っていることが分かります。今回、こうした箇所には埋め木を施した後の木固めが必要になりました。

一般的には樹脂を用いる方法もありますが、今回は漆を選びました。漆は日本の伝統技法であり、木に深く浸透しながら自然な硬化を促します。何より、仏像にふさわしい素材として使われます。

漆による木固め

埋め木後、漆を用いて木固めを施します。漆が木の内部に浸透し、柔らかくなった部分をしっかりと補強します。

錆漆の調合と素地調整

特別な割合で調合した錆漆を用いて、錆付けと素地の調整を行います。この工程では、台座表面の凹凸を整えていきます。

湿度、温度管理と乾燥

漆は湿度や温度に敏感な素材です。乾燥には一日要するため、適切な湿度を調整しながら静かにその時を待ちます。まだ湿度が低いので湿度を上げて乾燥します。

当工房は故人宅のお客様からお寺様まで幅広くご依頼があります。

気軽にお問い合わせください。

次回もよろしくお願いします。

2025年

9月

28日

日

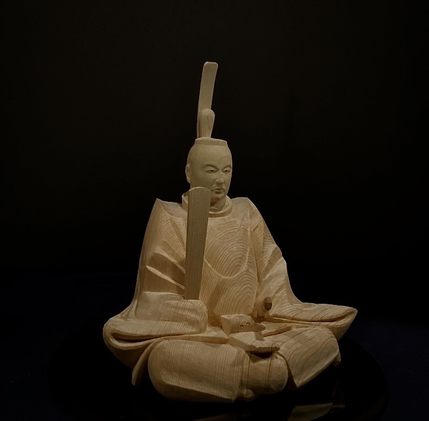

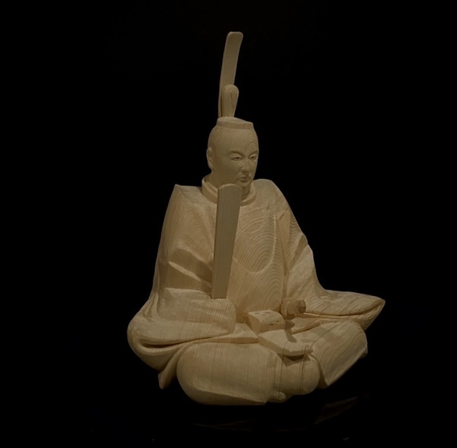

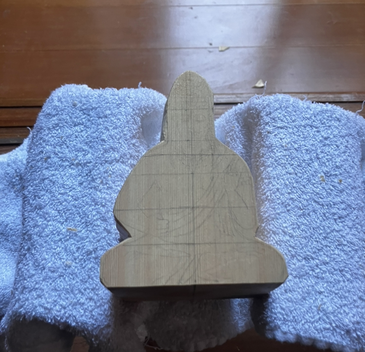

戦国武将像の魂を木に刻む 木彫像

仏像彫刻で培ってきた技術と精神を礎に、世界にただ一つの武将像をお届けしております。

その一体には、武将の生き様と依頼者様の想いが、静かに、そして力強く宿ります。

このたび、ある戦国武将をモデルとした木彫像のご依頼をいただきました。

お名前は控えさせていただきますが、深い敬意と祈りを込めてご相談くださったこと、心より感謝申し上げます。

粘土原型から始まる、魂を込めた制作

ご依頼者様の強い顔への思いからまず粘土で原型を制作するところから始まりました。

武将像のオーダーでは、表情や姿勢に個性と魂を宿すことが何より大切です。仏像彫刻と同じく、ひと彫りひと彫りに祈りを込めながら、精密彫刻としての完成度と精神性の両立を目指しました。

顔の表情には特にこだわり、ただの「似せる」ではなく、「想いを映す」ことを意識しています。木彫りオーダーメイドだからこそできる、深い表現があります。

今回、使用した木材が木曽檜

当工房は手道具を主に使い丁寧に彫り出します。

制作工程はYouTubeで公開中

手道具ならではの制作の様子は、YouTubeにて動画でご覧いただけます。 https://youtu.be/VcpaVDfhRf8?si=UvCGN-YB0u06vWTE

武将像制作の流れを、静かに丁寧に記録しました。ぜひご覧ください。

武将フィギュアや木彫彫刻にご興味のある方、歴史好きの方にも楽しんでいただける内容になっています。

ご依頼の流れと対応内容

武将像の制作は、以下のような流れで進めております:

1. お問い合わせ(メール・電話など)

2. 打ち合わせ(ご希望の武将、サイズ、ポーズ、など)

3. 粘土原型の制作 (希望制)

4. 木彫本体の彫刻

5. 納品(全国、海外対応)

個人の方はもちろん、神社仏閣や法人様からのご依頼も承っております。

オリジナル武将像の制作など、柔軟に対応いたします。

ご希望の方は気軽にご連絡ください。

2025年

9月

22日

月

仏像の修復 台座

今回のお仕事は、歴史ある仏像の修復です。

まずは台座のみをお預かりし、現状を尊重しながら丁寧に修復を進めていきます。

塗り直しなどは行わず、仏像が歩んできた時間をそのまま受け止める方法になりました。

。

状況確認

台座には割れや破損が多く見られ、虫食いの痕もあります。 紐を外すと2つに剥がれてしまいます。

それでも、これほどの年月を経てこの状態で残っていることから、大切に守られてきたことが感じられます。

クリーニング作業

ホコリを取り除き、慎重にクリーニングを開始。

金箔を傷めないよう、自ら調合した専用の溶液を2回に分けて染み込ませ、煤汚れを落としていきます。

煤が落ち、台座本来の表情が少しずつ現れてきました。

2025年

9月

20日

土

NHK全国放送のお知らせ

2025年

9月

02日

火

祈りのかたちを、もう一度 加賀市 仏像応急処置活動

能登半島地震により甚大な被害を受けた仏像の数々——その救出と修復にあたり、全国各地から温かなご支援を賜りました。心より御礼申し上げます。

破損していた仏像も、三乗堂の森崎様との協力のもと、残すは台座のみというところまで漕ぎつけました。今回は一人で、最後の台座の応急処置にあたりました。

2体分の台座の応急処置をしていきます。

膠での接着作業

本体のホコリや汚れを取り台座へ

すべての作業を終えた今、胸を撫で下ろすとともに、関係者の皆様からも安堵と喜びの声をいただきました。

2025年

8月

27日

水

能登半島地震とレスキュー文化財展

被災地から救出された仏像や絵画、民具の数々には、土や水の痕跡が残りながらも、確かにそこに「祈り」や「記憶」が息づいていました。

それら一つひとつに、学芸員の方々の丁寧な言葉が添えられていて、展示空間にはいつもとは異なる静かな緊張感が漂い、自然と足が止まり、心が深く沈潜していくような時間となりました。

文化財とは、ただの「もの」ではなく、人々の願いや暮らし、時代の声を宿した存在なのだと、改めて感じさせられます。

この展示は、文化財を「守る」という行為が、いかに人の営みと深く結びついているかを教えてくれる貴重な機会でした。

金沢市近郊の皆さま、もしご都合が合えば、ぜひ足を運んでみてください。

静かに語りかけてくる展示品たちが、きっと何かを残してくれると思います。

今月も、私たちの工房では文化財レスキュー活動の予定が入っております。

微力ながら、守り継ぐ手のひらの一つとして、心を込めて取り組んでまいります。

祈りのかたちが、次の世代へと静かに手渡されていくように。

2025年

8月

18日

月

仏像に宿る祈りを守る──加賀市での文化財レスキュー

能登半島地震から一年以上が経ち、国による文化財レスキュー事業は今も静かに、しかし確かな歩みを続けています。

これまで表に出ることのなかった地域でも、仏像の応急処置が始まりました。

今回の現場は加賀市。地理的には能登半島ではありませんが、仏像の被害は決して軽くはなく、先人の仏師が魂を込めて彫り上げた尊像が数多く傷ついていました。

応急処置では、将来の本格修理を見据え、後で剥がせるよう膠(にかわ)を使用します。膠は濃度や温度管理が難しく、状況に応じた調整が求められます。まだまだ学びの余地がある技法ですが、仏像にとって最も優しい素材のひとつです。

膠を使った接着作業の様子。

今回の加賀市での活動は、同市初の仏像文化財レスキューということもあり、6社ものメディアが取材に訪れました。文化財への関心の高まりを肌で感じる瞬間でした。

驚きと感動を覚えたのは、すべての仏像に「玉眼(ぎょくがん)」が施されていたこと。これは仏像の内部に水晶やガラスを嵌め込む技法で、仏の眼差しに命を吹き込むような、精緻で神秘的な技術です。

玉眼の構造。仏像の内側から嵌め込む様子は、まるで仮面のよう。

当工房では玉眼の解説動画も公開していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

2025年

8月

16日

土

海を越えて届く祈り — 童型白衣観音(水子供養)

このたび、海外のお客様より水子供養の仏様のご依頼をいただきました。

当工房には、人生の節目や大切な想いを胸に、仏像制作を託してくださる方が多くいらっしゃいます。今回も、深い祈りとともに始まったご縁です。

当初は童地蔵のご希望でしたが、打ち合わせを重ねる中で、白衣観音へと形が定まりました。

優しい笑顔をたたえた童型の観音さま。そのお姿には、静かな慈しみと、柔らかな光が宿っています。

今回使用した木材は、木曽檜。

木目が細かく、香りも豊かで、仏像彫刻において最高級とされる素材です。

まずは荒彫り

叩き鑿(のみ)を使い、木の中から仏様の輪郭を少しずつ浮かび上がらせていきます。

形が見えてくるにつれ、ヒノキの清らかな香りが工房に広がります。

中彫り

全体を大まかに出していきます。

2025年

7月

15日

火

達磨大師像、大権修利菩薩像、開山像、道元像、瑩山像の納品

【茨城県鉾田市に五体の仏像を納入いたしました】

このたび、新築された本堂に向けて、二年前から打ち合わせを重ねてきた五体の仏像を無事に納めることができました。 その様子を紹介します。

最後には工程動画もありますので、どうぞ最後までご覧下さい。

達磨大師像と大権修利菩薩像

開山像、道元像、瑩山像

茨城県鉾田市へ行ってきました。

こちらが新しい本堂、立派です。

木の良い香りがする本堂にて。達磨大師像と大権修利菩薩像は高所に安置します。

曹洞宗寺院では、達磨大師像と大権修利菩薩像と共に祀られることが多いです。

達磨大師像・・・禅宗の開祖

大権修利菩薩像・・・伽藍(がらん)の守護神

それぞれ重要な役割を担っています。

仏像を慎重に組み立てます。

高所の作業の為ご住職、副住職に助力いただきました。

忙しい中、快くお力添えくださり心より感謝申し上げます。

2025年

7月

06日

日

仏師による木彫り虚空蔵菩薩

仏像の木材について

当工房では木目の細かい木曽檜を使用します。色むらもなく質感の良い部分を使います。

年輪の幅が1ミリ以下になる場合が多いです。顔が際立ちます。

続いて、彫刻刀を仕上げ用に持ち替え、細部を丁寧に整えていきます

2025年

6月

30日

月

能登半島地震による仏像の応急処置 修理

令和6年能登半島地震により損傷を受けた数多くの仏像たち。

その尊いお姿を守るため、私は文化財レスキューの一員として現地に赴きました。

崩れ落ちた台座、砕けた光背、傷ついた仏の表情──

ひとつひとつに祈りを込め、丁寧に手を添えながら、再び元の尊厳ある姿へと蘇らせました。

本体の破損

手と胴体足が分離している状態でした。顔も落ちた衝撃で傷がついていました。

台座の破損

組み上げるとこうなります。

光背の破損

2025年

6月

16日

月

木彫りの開山像 曹洞宗

今回は曹洞宗のお寺様からのご依頼になります。当工房はお寺様、個人様も含め幅広くお問い合わせをいただきます。お気軽にご相談下さい。

木彫りの開山像の仕上げです。丁寧に仕上げていきます。

手の周りも綺麗に仕上げていきます。工房見学に来られる方に驚かれるのは全て刃物だけで綺麗にします。紙やすりなどは一切使用しません。

作業様子もYouTubeで公開していますのでよろしければご覧下さい。

手の彫刻

仕上げの様子

2025年

5月

31日

土

5月31日 能登半島地震による仏像の応急処置活動

当工房では国の文化財レスキューによる仏像の応急処置活動をしています。

主に能登半島地震によって破損した仏像になります。

今回は阿弥陀如来立像の応急処置になります。

破損した部分を丁寧に確認し、仏像本体へ負担をかけないよう慎重に補修を進めます。

文化財保存の観点から、一時的な補強でありながらも将来的な本格修復に支障をきたさない方法を選択しました。

光背の破損

虫喰いによって使えない部分もありますが出来る限り元の状態にします。

放射光の棒を差し込みます。穴をあけます。

破損している部分を膠で接着。

ところどころ虫喰いがあるのが心配です。