2025年

6月

30日

月

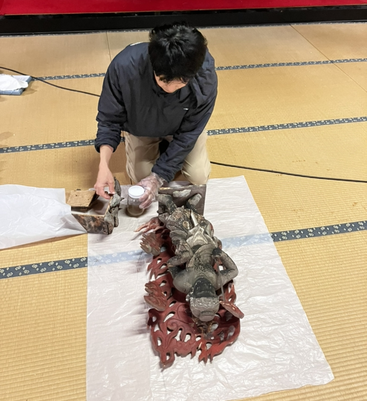

能登半島地震による仏像の応急処置 修理

令和6年能登半島地震により損傷を受けた数多くの仏像たち。

その尊いお姿を守るため、私は文化財レスキューの一員として現地に赴きました。

崩れ落ちた台座、砕けた光背、傷ついた仏の表情──

ひとつひとつに祈りを込め、丁寧に手を添えながら、再び元の尊厳ある姿へと蘇らせました。

本体の破損

手と胴体足が分離している状態でした。顔も落ちた衝撃で傷がついていました。

台座の破損

組み上げるとこうなります。

光背の破損

2025年

6月

16日

月

木彫りの開山像 曹洞宗

今回は曹洞宗のお寺様からのご依頼になります。当工房はお寺様、個人様も含め幅広くお問い合わせをいただきます。お気軽にご相談下さい。

木彫りの開山像の仕上げです。丁寧に仕上げていきます。

手の周りも綺麗に仕上げていきます。工房見学に来られる方に驚かれるのは全て刃物だけで綺麗にします。紙やすりなどは一切使用しません。

作業様子もYouTubeで公開していますのでよろしければご覧下さい。

手の彫刻

仕上げの様子

2025年

5月

31日

土

5月31日 能登半島地震による仏像の応急処置活動

当工房では国の文化財レスキューによる仏像の応急処置活動をしています。

主に能登半島地震によって破損した仏像になります。

今回は阿弥陀如来立像の応急処置になります。

破損した部分を丁寧に確認し、仏像本体へ負担をかけないよう慎重に補修を進めます。

文化財保存の観点から、一時的な補強でありながらも将来的な本格修復に支障をきたさない方法を選択しました。

光背の破損

虫喰いによって使えない部分もありますが出来る限り元の状態にします。

放射光の棒を差し込みます。穴をあけます。

破損している部分を膠で接着。

ところどころ虫喰いがあるのが心配です。

2025年

5月

30日

金

木彫りの虚空蔵菩薩像 光背

今回は光背の彫刻の説明です。

光背は一枚の板から彫り出します。唐草の透かし彫りと言う技法を使います。

輪郭を出し、内部をくりぬきます。

さらに内部を彫ります。

内部の彫刻です。

2025年

5月

26日

月

職人 工房体験見学

遠くアメリカから、お客様が訪問。

日本文化に深い興味を持ち、熱心に質問をしてくださり、伝統の魅力を語り合うひとときは本当に貴重でした。

仏像彫刻の技法や歴史、どのように現代と融合しているのか、日本の職人の考え方や価値観についてなど、様々な視点から話が盛り上がりました。

実際にお会いできた喜びと、このご縁に心から感謝します。

工房に入ると、広がるのは木の香りと仏像。

ここでしか味わえない空間ですと言っていただけました。

「仏像ってどうやって作るの?」

「職人さんのこだわりって?」

そんな疑問を直接聞いて、文化の奥深さに触れる事が出来た様です。

工房見学は予約制なので、その際はご連絡下さい。

2025年

5月

08日

木

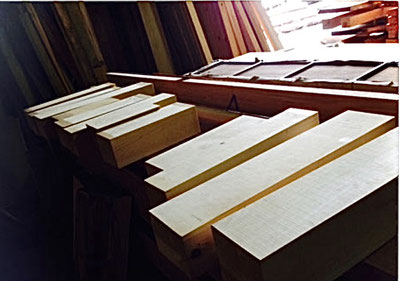

仏像の台座彫刻—蓮台の彫刻

蓮台と蓮弁

今回のご依頼は虚空蔵菩薩像です。その台座となる蓮台についてご紹介します。

蓮台は、蓮の花を模した台座です。蓮の花びらは蓮弁(レンベンと呼ばれ、仏像彫刻では一枚一枚を個別に作る方法と、角材から直接彫り出す方法があります。今回は、一枚ずつ作り、組み立てる手法を採用しました。

蓮弁の組み立て

蓮台は1段につき9枚の蓮弁で構成され、5段あるため合計45枚になります。これらをダボで組み込みながら極力、接着剤は使用せず、将来の修理が可能な仕様にしています。

まず、1段目の蓮弁をダボで固定。

小さいハンマーで叩きます。

続いて、2段目・3段目・4段目と同様の作業を進めます。

2025年

4月

23日

水

虚空蔵菩薩 宝剣の意味

虚空蔵菩薩像の持つ剣は宝剣と言います。(画像 制作中の仏像)

仏教における深い象徴性を持つ重要な要素ですので仏師目線から詳しく説明させていただきます。

宝剣とは

煩悩を断ち切り、智慧を授ける力を象徴しています。

虚空蔵とは

虚空蔵菩薩の「虚空」は広大な宇宙、無限の空間を意味し、「蔵」は蓄え、包み込むことを意味します。

つまり、虚空蔵は広大な宇宙のように無限の知恵と福徳を蓄えを意味します。

虚空蔵菩薩は広大な知恵と福徳を持つ菩薩であり、その右手に握られた宝剣によって煩悩を断ち 智慧を授ける仏像です。

また、宝剣は単なる武器ではなく真理を切り開き、悟りへと導く道具としての役割も果たします。仏教美術 密教の宝剣として有名です。

この剣は、修行者が正しい道を歩むための指針となり、仏法を守る力を表現しています。

虚空蔵菩薩のご利益

学問や記憶力の向上、芸術や音楽の才能を授ける存在としても信仰されており、宝剣はその智慧の象徴として特に重要視されています。この象徴性は、仏教美術や密教の教えにおいても深く根付いています。

仏像についての問い合わせご依頼は気軽にご連絡下さい。

2025年

4月

19日

土

能登半島地震による仏像の応急処置活動—文化財を未来へ

過去に何度か活動報告はしています。今回は接着について説明します。

・接着について

膠(にかわ)を使用

膠は寒すぎると直ぐに寒天のようになり暑いと接着力が落ち、腐りやすくなったりします。気温や湿度によって膠の状態が変化するため、その日の環境に合わせた調整が欠かせません。

その日の気温で膠の馴染み具合をみる。毎回違うので、最適を見つけ調整する。

寒い日は、膠を適切に保温することで作業性を確保し、暑い日は乾燥速度を見極めながら、必要に応じて濃度を調整することで、理想的な接着状態に仕上げることができます。

実際には外での作業もあり理想的な状態で接着が出来ることはほとんどありません。

地震によって破損した仏像。接着したい部分に塗っていきます。塗る量も気温に応じて調整していきます。

2025年

4月

11日

金

仏師が彫り出す木彫りの恵比寿様

荒彫り 序盤

2025年

3月

28日

金

外国人彫刻家のための特別プログラム:日本の伝統に触れる彫刻レッスン

日本の伝統技術を学びながら、彫刻家として新たなスキルを身につけたい方に向けた、特別なプログラムをご紹介します。経験豊富な仏師から直接教えを受け、日本の技術を体験していただけました。

**道具作り体験 (2日〜5日):**

鍛冶屋さんでつくった鋼で自分だけの彫刻道具を作り上げます。自分の手で作る道具の魅力をぜひ味わってください。

こちらは作業動画になります

**鉋(かんな)の調整 (3日〜5日):**

日本の伝統的な鉋を完璧に調整し、最高のパフォーマンスを引き出します。この技術を身につけることで、彫刻の精度と効率が格段に向上します。

2025年

3月

26日

水

日本の仏師によるオーダーメイド彫刻:あなただけの繊細な木彫り龍を提供します

今回のブログでは仏師がどのように木から彫り出すのか、そのプロセスを説明をしたいと思います。

そして最後に制作工程を納めた特別な動画おご用意しました。どうぞ最後までご覧下さい。

「複雑な美しさに挑む、木曽檜の龍彫刻」

今回の彫刻の最大の魅力は、何と言ってもその複雑なポーズにあります。絡み合うようなデザインは一歩間違えれば木が折れてしまうほど繊細でありながらも、その中に力強さと優美さを宿しています。そのため、強度を考慮しながら、ひとつひとつの手順を慎重に進めていきます。 強度やバランスを確かめる為に一度、粘土で原型を作りました。龍の原型ブログ。

使用する木材には、高品質で知られる木曽檜を使用。日本の伝統的な木彫り技術を駆使し、木のぬくもりを活かした彫刻が完成します。

「これが私の手仕事を支える道具たち」

彫刻の工程で活躍するこれらの道具は、それぞれ用途に応じて使い分けます。

これだけ揃っていても、時には足りない刃物が出てくることもあります。そんな時は、鍛冶屋さんに相談して特別に専用の刃物を作っていただいています。

道具へのこだわりは、作品をさらに美しく仕上げるための大切なプロセスの一つ。選び抜いた道具と新たに作られる刃物が、彫刻の世界を広げてくれます。

最初の工程では、木材をノコギリで一つ一つ丁寧にブロックごとに切り落としていきます。この段階では、素材そのものの特性を見極めながら、後の作業に最適な形を整えるのがポイントです。

2025年

3月

25日

火

仏像の修理―石川県のお客様からのご依頼

長年、仏壇に納められた仏像の折れた手を見ては、心を痛めていたというお客様。私の工房を見つけてくださいました。

折れた手の部分には過去に一度接着した痕跡がありました。そのため、まずは丁寧に削り整える作業から始めました。(写真を撮り忘れていました)

そして木目をしっかり合わせ、綺麗に修理します。最後に色を調整し、古色仕上げを施します。仏像が本来の姿を取り戻しました。

事物を持たせ完成です。

仏像を通じてお客様の心をも癒し、そして新たなご縁を結ぶお手伝いができたことを大変嬉しく思います。これからも伝統と技術を生かし、大切な存在を未来へ繋ぐお手伝いを続けてまいります。

仏像の修理の問い合わせも気軽にご相談下さい。

仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5ー26

076−207−4672

工房見学は事前にご連絡ください。

2025年

3月

17日

月

仏師の手彫りわらべ地蔵

この度、木彫りのわらべ地蔵のご依頼をいただきました。

一体一体に心を込め見る人の心が安らぎ、優しく癒されるようなわらべ地蔵を彫り出したいと思います。

木の中から生まれる穏やかな表情と温かみが皆様の日々に寄り添えますように。

手彫りの仏像は、何世代にもわたって受け継がれてきた技術や文化を反映しています。

その彫刻は、仏師が長年の修行と経験を重ねて得た技術になります。私も20年の経験を積んでいます。

300本以上の鑿と彫刻刀

20年経つと色も変わってきます。大きい仏像も小さい仏像もこちらの道具を使用します。

木曽檜の木材に図案を描く

木に直接、わらべ地蔵を描いていきます。この線によって、わらべ地蔵の柔らかな表情や、純粋な姿がここで形を持ち始めます。

荒彫り

2025年

3月

08日

土

彫刻家・作家の技術レッスン: 20年の経験と実績に基づく指導

特に彫刻刀に対して深い関心を持っています。さまざまな種類や使い方について、興味深く質問をしながら学びを深めています。彫刻刀の技術を習得することで、彼の彫刻作品にも新たな風が吹き込まれることでしょう。

鉋(かんな)についても熱心に勉強しています。鉋の使い方やメンテナンス方法を学び、その技術を自身の作品に活かそうとしています。伝統的な工具に対する彼の探究心は見事です。

このように、フランス人彫刻家との交流を通じて、異文化の技術交流が行われています。彼の情熱と努力は、私たちの工房に新たな風をもたらし、技術継承の素晴らしい一例となることでしょう。

2025年

3月

04日

火

能登半島地震 震災からの復興:能登半島仏像応急処置プロジェクト

地震被害の仏像応急処置―能登半島での文化財レスキュー活動

地震の被害を受けた能登半島。多くの被害を受け、お寺様も多くの被害を受けています。

特に心を痛めたのは、歴史ある仏像が傷つき、倒壊した光景でした。

仏像は単なる芸術品ではなく、地元の人々の心の支えとなる存在です。その仏像を再び甦らせるため、私は国の要請を受け文化財レスキューという仏像の応急処置活動をしています。

台座を手に持つと多くの部品が外れていることに気がつきました。

ひとつひとつ丁寧に分解し昔ながらの接着剤である膠を使い、応急処置を進めました。

本体や光背も丁寧に仕上げていきます。

本体は足が破損していることが多いです。

台座、光背、本体も無事に納まりました。仏様も嬉しそうです。御住職もお喜びでした。